L’alchimiste de Sarlat : la sphère de l’équilibre

“L’Alchimiste de Sarlat : La Sphère de l’Équilibre”

Plongez dans le mystère envoûtant de “L’Alchimiste de Sarlat”, un roman graphique qui transcende le temps pour vous emmener dans les ruelles médiévales de Sarlat, où la magie et la réalité se fondent sous le regard d’un alchimiste légendaire. Découvrez une œuvre où la spiritualité, l’alchimie et les mystères du cosmos se rencontrent, illustrée avec une beauté époustouflante qui semble capturée par l’œil d’un photographe invisible du Moyen Âge.

Au cœur de cette histoire captivante se trouve Maître Gérard, un alchimiste dont les compétences et la quête de vérité ultime l’amènent à créer la “Sphère de l’Équilibre”. Ce précieux artefact, orné de pierres précieuses et d’or, n’est pas seulement un reflet des constellations célestes ; il détient le mystérieux pouvoir de mouvoir les saisons et de manipuler le temps lui-même.

Le roman graphique vous emporte dans un voyage visuel où chaque illustration est une fenêtre ouverte sur le passé. Les images, d’une clarté et d’une précision remarquables, vous transportent à Sarlat, où les pavés anciens et les murs de pierre de la cathédrale se tiennent comme des témoins silencieux de l’époque. Les scènes de la vie quotidienne des villageois, juxtaposées aux expériences mystiques de l’alchimiste, sont rendues avec une attention méticuleuse aux détails, évoquant un réalisme qui fait écho à la profondeur des thèmes explorés.

Pour ceux fascinés par l’alchimie et la spiritualité, “L’Alchimiste de Sarlat” offre un festin pour l’esprit et les yeux. Les enseignements d’Hermès Trismégiste, tels que “Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas”, ne sont pas simplement cités ; ils sont visuellement et narrativement explorés, montrant comment les actions de l’alchimiste résonnent avec ces principes antiques, influençant la vie dans son village et au-delà.

La sphère, au centre de cette intrigue, est une énigme en elle-même, porteuse de promesses et de dangers. Son pouvoir étrange et les mystères qu’elle recèle deviennent le fil conducteur de l’histoire, entraînant les personnages et les lecteurs dans une quête pour comprendre non seulement les secrets de l’univers mais aussi les implications plus profondes de l’équilibre entre le matériel et le spirituel.

L’alchimiste, avec sa capacité à transformer le plomb en or, est une métaphore de la transformation personnelle et collective que le livre cherche à inspirer. La nuit où les rues de Sarlat s’embrasèrent sous l’effet de son grand œuvre, devient un symbole puissant de révélation et de changement.

“L’Alchimiste de Sarlat” n’est pas juste un livre ; c’est une expérience immersive qui questionne, inspire et enchante. Pour ceux qui cherchent à découvrir comment les anciens secrets peuvent éclairer notre présent et peut-être, façonner notre futur, ce roman graphique est une lecture indispensable.

“The Shadow Work Journal” de Keila Shaheen se concentre sur le concept de “Shadow Work”, une pratique psychologique visant à explorer et accepter les aspects les plus sombres de notre personnalité. Shaheen, une psychologue américaine formée à diverses méthodes alternatives, propose un guide pratique pour entreprendre ce voyage intérieur.

“The Shadow Work Journal” de Keila Shaheen se concentre sur le concept de “Shadow Work”, une pratique psychologique visant à explorer et accepter les aspects les plus sombres de notre personnalité. Shaheen, une psychologue américaine formée à diverses méthodes alternatives, propose un guide pratique pour entreprendre ce voyage intérieur. Une petite histoire ?

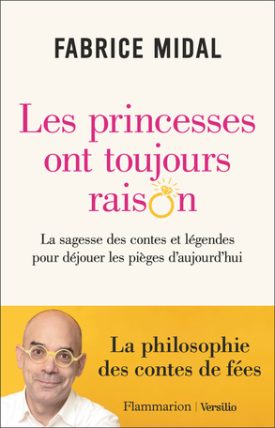

Une petite histoire ? Découvrez l’analyse perspicace de Fabrice Midal sur le conte “Peau d’Âne”. Cet article explore les thèmes du désir complexe, de la résilience face au traumatisme, de la puissance de l’amour véritable, de la réappropriation de soi, de la réconciliation, et de la nature sauvage du désir humain, offrant une lecture profonde du conte classique.

Découvrez l’analyse perspicace de Fabrice Midal sur le conte “Peau d’Âne”. Cet article explore les thèmes du désir complexe, de la résilience face au traumatisme, de la puissance de l’amour véritable, de la réappropriation de soi, de la réconciliation, et de la nature sauvage du désir humain, offrant une lecture profonde du conte classique.

Au Cœur des Symboles : Une Quête Spirituelle et Poétique

Au Cœur des Symboles : Une Quête Spirituelle et Poétique Hazer Marie Volk nous mène dans une exploration profonde de l’identité, de la spiritualité, de la culture et de la psychologie humaine. Et nous exhorte : “Réveillez votre lien au vivant”.

Hazer Marie Volk nous mène dans une exploration profonde de l’identité, de la spiritualité, de la culture et de la psychologie humaine. Et nous exhorte : “Réveillez votre lien au vivant”. La magie de l’écriture intuitive : Un voyage au cœur de soi avec Mélanie

La magie de l’écriture intuitive : Un voyage au cœur de soi avec Mélanie L’œuvre d’art de votre existence selon Fanny Nusbaum

L’œuvre d’art de votre existence selon Fanny Nusbaum